文/北京集佳知識產權代理有限公司 韓小凡

引言

科技翻譯的難點往往在于專業術語多、技術更新快,而具體到專利翻譯實踐,譯者還面臨著獨特的挑戰。其一,案件涉及的細分領域范圍極廣,譯者必須在短時間內快速學習背景技術、理解技術方案,作出準確的翻譯;其二,專利翻譯面向代理實務和客戶需求,這要求譯者不僅準確翻譯技術內容,還應站在代理和服務的角度進行更多考量;其三,迅猛發展的大模型已經拿出高水平的翻譯表現,譯者需要應對其帶來的危機感,展現出不可被機器替代的能力。

術語翻譯是專利翻譯的重要環節,對于技術方案的表達和保護范圍的限定有決定性作用。本文將針對機械領域的專利中英翻譯,介紹確定術語翻譯時的一些難點、策略和工具,旨在豐富譯者的工具箱,提高翻譯質量和效率,幫助譯者從容應對挑戰。

一、術語翻譯的難點和策略

在這一部分,筆者將介紹術語譯文確定時面臨的兩個難點,即識別術語和選定術語翻譯,并分享應對策略。其中舉例僅為示意。

1.識別存在歧義、容易錯譯的術語

在一件專利中,明顯生僻的專業概念很容易被識別,翻譯起來比較簡單。譯者需要特別關注的,是一些不易分辨,容易錯譯的術語。

大部分情況下,這是由詞本身的特性決定的。一些術語看似是普通詞語,但由于熟詞生義和一詞多義現象,在特定領域中可能有著不同含義。工業上還存在習慣用語,不同語言之間的術語也不是完全對應的,這些都會導致翻譯偏差。例如“機座”一詞,在大多數通用機械設備中譯為“base”,然而電機的“機座”譯為“frame”,如果在翻譯前制作術語表時,想當然地因為“機座”是熟詞而忽視,僅僅挑出一眼看起來生僻的“定子”、“轉子”等詞進一步查詞典,就會造成錯譯。又如半導體加工中使用的“光刻膠”,應譯為“photoresist”而非“adhesive”,尤其是原文中僅僅將其簡稱為“膠”時,譯者可能因為快速翻譯文本時的慣性,簡單理解為通常用于粘接機械零件的“adhesive”,沒能還原其真實含義。

另一些情況下,原文的模糊也容易導致術語錯譯。中文是意合語言,其表達的模糊性和語法的靈活性可能導致原文出現歧義。例如,一件發明的名稱為“一種安全型醫療裝置專用針”,從字面意思上看,“安全型”修飾“醫療裝置”,然而了解背景技術后,可以發現“安全型針”是一種防刺傷的醫用針頭的名稱,也符合發明的內容,因此“安全型”實際修飾“專用針”,應當在譯文中對語序進行調整。

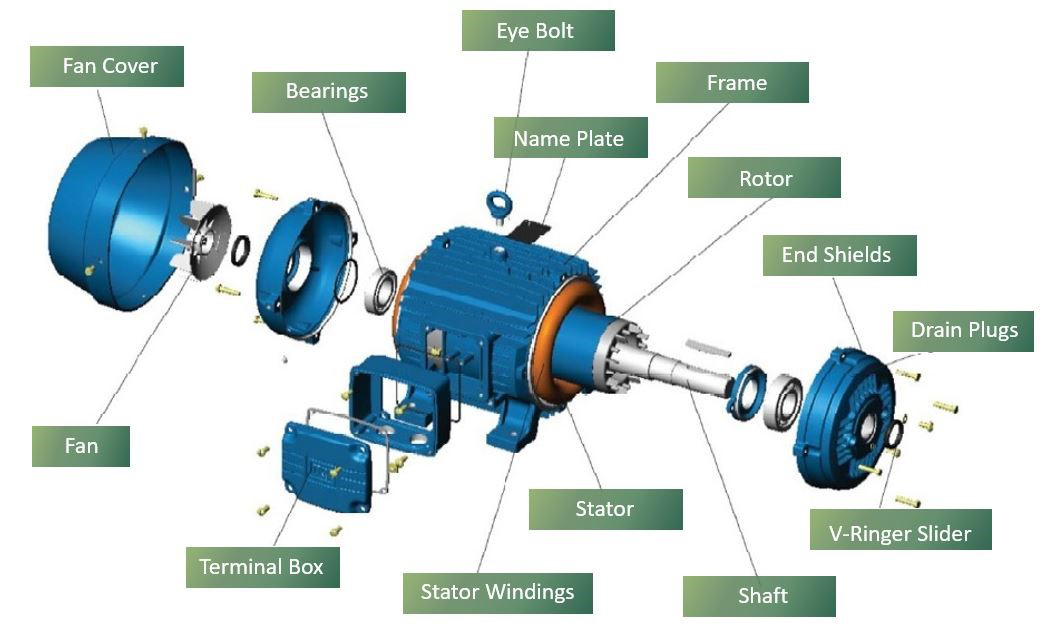

要避開這樣的陷阱,需要將技術方案整體看待,將術語打包翻譯。譯者可以調整工作習慣,在翻譯前做術語表時,不急著先把易翻譯的術語定下來,而是花時間理解技術原理,盡量參考完整的技術性文檔,比如類似產品的英文說明書、指導手冊,或是相關工藝原理的科普文章等等,整體理解技術方案,再思考術語的真實含義,一并確定合適的譯法。比如,如圖1所示,通過搜索“parts of a motor”,我們可以找到電機所有部件的譯法,打包移植到譯文中。一般來說,搜索“parts of a device”就可得到一件裝置所有部件的英文名稱。

圖1 搜索“parts of a motor”可以得到電機所有部件的譯法

圖源:Fl?ktGroup, Basic Principles of AC Induction Motors

此外,譯者需要保持對語言和邏輯的敏感度,跳出想當然的理解習慣,以批判性的眼光解讀字詞。人類天然有著對邏輯連貫性的認知需求,當人具備一定的知識積累和技術思維時,原文中的不合理之處將產生負面沖擊,因而可以被捕捉到。對于“一種安全型醫療裝置專用針”,這里的“醫療裝置”是否有必要是“安全型”的?事實上,該發明圍繞針頭防刺功能進行改進,“安全型醫療裝置”是說不通的。通過這樣的質疑,我們可以挖掘出原文的深層意思。類似地,在檢查譯文時,譯者也可以從英文邏輯角度驗證其合理性。

2.選擇正確的術語翻譯

由于前述原因,對于一個中文術語,可能找到多個不同譯法,它們之間往往僅有細微差別。此時,譯者需要基于以下原則進行判斷和選擇。

首先,應基于技術原理選擇合適的翻譯。比如,針對“球團礦的焙燒裝置”,以及該裝置的一個工藝段“焙燒段”中的“焙燒”一詞,在權威的規范術語網站和詞典上可以查找到“roasting”這個譯法,它同樣屬于冶金領域,極具迷惑性,而從英文技術資料中發現,“焙燒”一詞在“焙燒裝置”和“焙燒段”中分別譯為“induration”(固結)和“firing”(燒制)。考慮其原理,“roasting”側重于使礦石在高溫下發生氧化、熱解或還原等反應,而“ induration”側重于將生球團礦干燥、固結,提升其強度,后者才更符合發明的內容。另外,英文資料顯示,這種裝置及其工藝段在工業上均有常用的名稱,比如“焙燒段”和緊隨其后的“均熱段”分別叫做“firing”和“after-firing”,可以直接沿用,不拘泥于直譯。又如中文里的“鉚壓”,在詞典中可以找到兩個對應的英文詞語“clinching”和“riveting”。進一步理解其原理,“clinching”是依靠多塊板材本身的塑性變形實現互鎖,不需要連接件,而“riveting”需要使用鉚釘壓入板材導致塑性變形以實現連接。這件發明中的方案是利用材料本身的變形實現固定連接,不需要鉚釘,因此選擇“clinching”作為譯文。

其次,譯者往往也是專利代理人,因此還應基于法律實務經驗考慮。一方面,術語的翻譯應有利于保護范圍的清楚限定,例如“絕緣”有時需要明確是“電絕緣”或“熱絕緣”。另一方面,專利確權需面向未來技術發展,獲得更大的保護范圍可能更為關鍵。例如“進氣口”、“氣浮軸承”等術語,雖然在一般技術文檔中翻譯為“air inlet”、“air bearing”等,但在專利翻譯中一般使用“gas”代替“air”。

最后,譯者還應考慮到客戶需求。例如,一些客戶已經開展海外業務,因此希望專利中的技術術語翻譯與其英文說明書和技術手冊保持一致。此時,盡管從以上兩個原則來看,客戶給定的術語譯法未必是最優的,但專利是技術、法律和商業的結合體,譯者和代理人往往熟悉和側重于技術和法律,卻難以洞察客戶的商業需求,此時需要與客戶進一步溝通合作,完成專利翻譯作為“服務”的一部分。

二、方法和工具

在這一部分,筆者將介紹一些術語譯文確定時的方法和工具。靈活使用這些工具,可以達到多種多樣的目的。

1.從客戶的類型和需求入手選擇參考資料

客戶的類型和需求往往多種多樣,譯者可將其情況納入參考。一方面,客戶可能希望術語的翻譯與其論文、產品說明書、過往專利等相一致;另一方面,這些論文、說明書、專利也為翻譯提供了直接的參考,節省搜索時間,且利于翻譯的準確性。

當客戶為高校時,其專利常常緊貼學術前沿,具有前瞻性,導致其使用的術語可能沒有成熟的譯文,或者技術領域和方案比較新穎,難以搜索到太多的參考資料。這種情況下,當其專利走到進國家的階段時,一般對應的英文學術論文已經發表,我們可以參考論文,對其研究課題有更詳細的了解,并借用其中的表述,使得翻譯準確,少走彎路。

當客戶為案件量較大的公司時,一般會提供術語表,或者我們能夠從過往案件中匯總出術語表,為以后的翻譯工作節省大量時間。如果客戶已經開展海外業務,則其英文官網常常有確定的產品和零部件名稱。當然,如前所述,如果客戶明確提出希望專利的術語翻譯與其英文說明書、技術手冊一致,那么直接使用其提供的術語譯文即可。

在其他情況下,如果客戶本身沒有提供參考,我們可以搜索同行業的專利,或海外競爭對手的資料,來輔助術語的翻譯。總之,從客戶需求的角度看待專利翻譯,有利于提供更優質、更個性化的翻譯服務。

2.利用谷歌專利檢索式(https://patents.google.com/)

在谷歌專利搜索時,通過調整檢索式,可以達到不同的搜索目的。例如,筆者常用的檢索式為:

(中文術語) assignee:(applicant) country:EP,US,AU,WO after:priority:20150101

該式用于搜索客戶先前的PCT和海外專利進行參考,輸入中文術語和申請人英文名稱,找到該申請人中國和海外同族專利對比其過往譯法。其中,通過限定優先權日期,可以過濾掉過早的專利。調整檢索式可以提升其實用性。例如,簡單搜索術語的英譯文,可以驗證其在英文專利中是否常用,提升翻譯的自然程度。

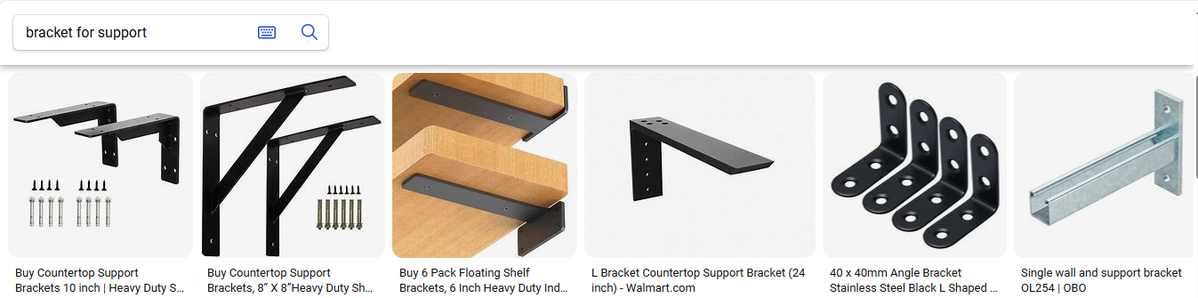

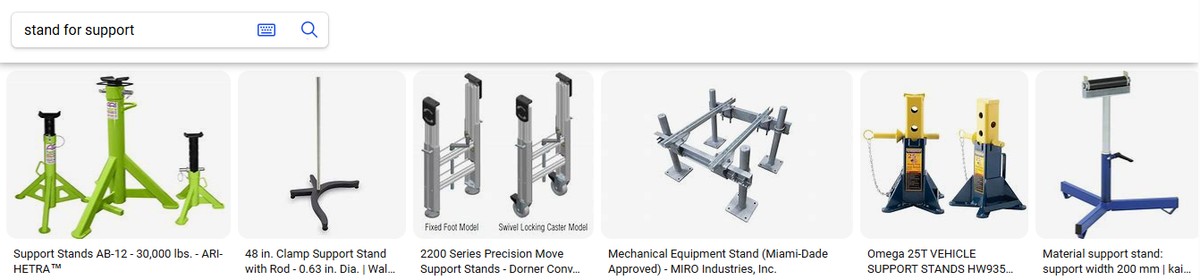

3.使用圖片搜索直觀辨析

使用圖片搜索以模擬閱讀者對術語的理解,十分適用于機械領域的術語辨析,尤其是針對家電等生活化的領域。比如,“bracket”和“stand”是“支架”的兩種翻譯,通過圖片搜索,可以清晰看到其差別,即“bracket”多指安裝在墻上的支架,而“stand”多指立式支架,如圖2所示。

圖2 “bracket”(上)和“stand”(下)的谷歌圖片搜索結果

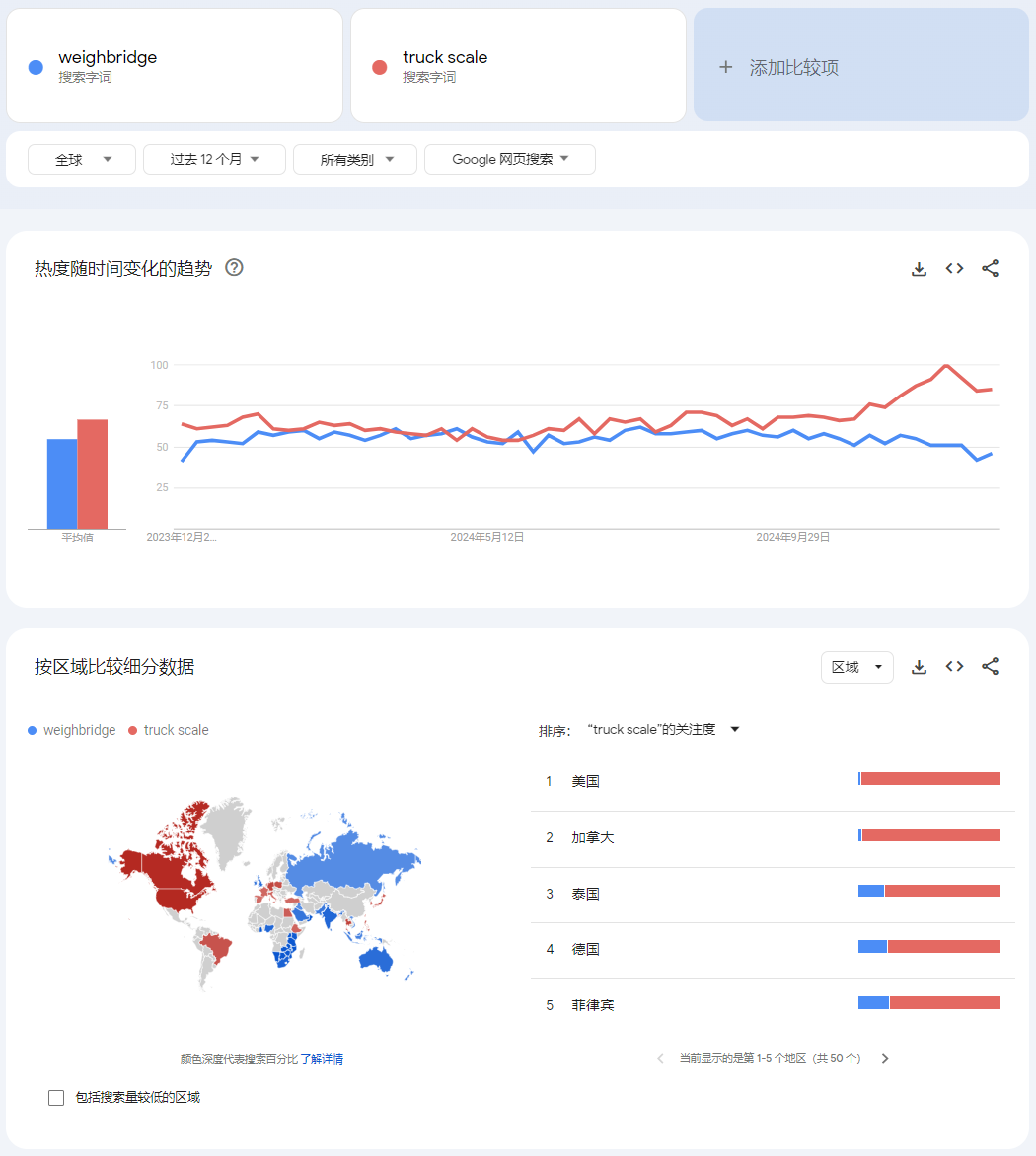

4.通過谷歌趨勢了解詞頻(https://trends.google.com/trends/explore)

谷歌趨勢呈現了詞語被全球用戶搜索的頻率。通過谷歌趨勢,我們可以對比一個術語的多種翻譯的常見程度,以及在不同國家的偏好。尤其是對于名詞短語,通過比較不同搭配的常見程度,可以確定它們的自然程度。如圖3所示,對于“地磅”這個術語,北美和歐陸地區傾向于使用“truck scale”,而英國、印度、澳大利亞等傾向于使用“weighbridge”,兩者總體的使用頻率卻差別不大,因此可以根據申請進入的國家選擇最合適的譯文,有利于為客戶提供更精細化的服務。在另一些應用中,使用頻率偏小的譯法可能意味著不夠地道,因此為術語翻譯提供了參考。

圖3 使用谷歌趨勢檢驗術語譯文的頻率、地區差別

5.使用AI工具學習技術、改善翻譯

隨著人工智能技術的發展和明星產品的爆火,基于大語言模型的AI工具(以下以AI代稱)在生活中應用趨于廣泛,其在專利翻譯實踐中的使用也有很高的可探索性。

在使用之前,需要關注到它們的局限性。對于高度嚴謹的法律行業,AI目前的回答準確度還遠遠不夠,因此,用戶需要有意識地驗證答案的正確性。信息安全同樣值得注意,出于保密需要,從業者至少不應拿未公開的專利與非離線部署的AI討論。

雖然AI在專利翻譯這一垂直領域的落地可行性還未經大量驗證,但它無疑可以作為一個更為便捷的搜索引擎使用。機械專利覆蓋了家電、工業、醫療等技術領域,任何人都不可能具有如此龐大的技術知識儲備,而市面上的AI工具基本可以做到這一點。因此,譯者可以適當使用AI來快速補充背景技術知識,專注于培養自身的技術思維以辨別AI回答的真偽。此外,譯者還可以與AI討論語言問題,從這個角度來說,AI能夠幫助新人譯者快速成長,提高英文水平。總體上講,AI縮短了大多數領域入門的路徑,也因此會提高各個領域的基準線,這也提出了挑戰:如果技術和語言上的單純知識積累不再帶來突出的個人競爭力,那么譯者如何展現自身價值?

三、總結

總體而言,中譯英時的術語翻譯是實踐中的難點,在一定時間內,它仍然是體現譯者翻譯能力和價值的重要環節。充分理解技術方案,善用工具和策略,積累經驗,仍然是譯者提升翻譯質量的重要方法。

通過本文,筆者不僅希望分享自己翻譯工作的經驗,也希望拋磚引玉地探討當今時代下譯者應著重培養的能力。基于自身的技術和法律素養,譯者應當始終保持發現問題的能力,篩選信息和決策的能力,以及提供個性化優質服務的能力。同時,持續學習的能力也將幫助譯者在激烈的技術變革中靈活應對時代的挑戰,以法律一貫的嚴謹和克制來守護科技創新。